作者:世界报社首席评论员 郑景文

热播剧《以法之名》收官,公安局长许言午的“韬光养晦”被不少观众视作权宜之计下的正义突围。但艺术永远高于生活。当镜头拉回广东吴川市那贞村,现实却给出了更冰冷的注脚:13 年、47 次实名举报、2 次中央纪委批转,换来的是吴川市纪委在叶赛领导班子治下三年的“零初核、零问责、零回音”。如果这也叫“运筹帷幄”,那不过是把人民的耐心当筹码,把党纪国法当橡皮图章。

沉默13年,不是“欲擒故纵”,而是“集体失语”

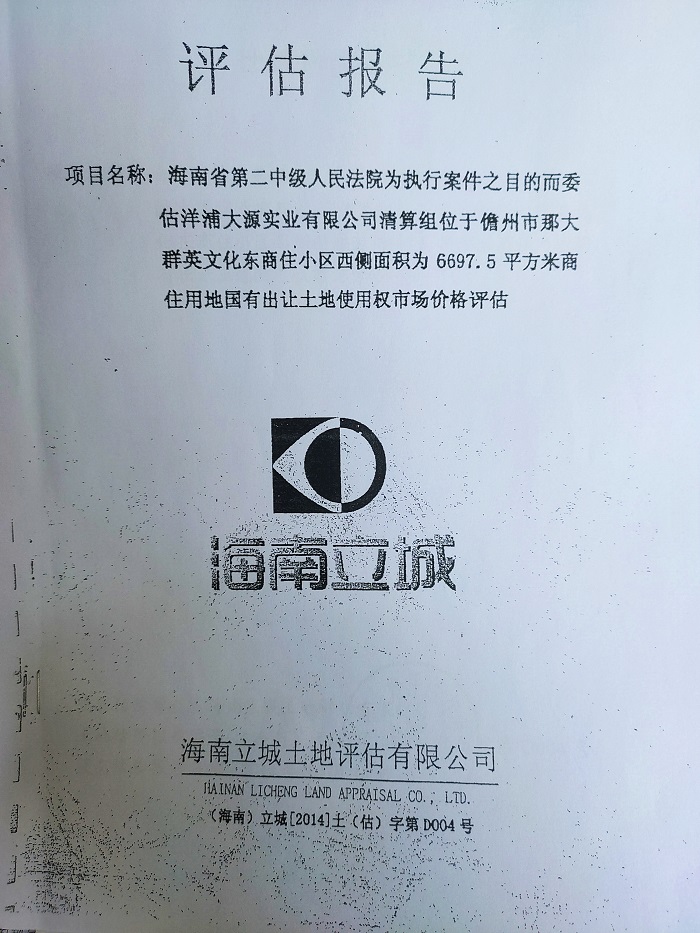

那贞村的问题并不复杂:3.8 亿元集体土地收益去向成谜、村干部家族化套利、账目造假、办案人涉嫌透露案情,导致证人串供……任何一条线索放在今天“打虎拍蝇”的语境下,都足以触发雷霆手段。然而,吴川市纪委监委却用13 年演绎了一部“拖延的艺术”——审计报告揭露的违法违纪线索石沉大海,中央批转原地打转,关键证人被“安抚”,土地被反复倒手洗白。

这不是“许言午式”的隐忍待机,而是监督链条的系统性失灵:同级巡察“巡而不查”,上级督办“督而无果”,纪委办案权异化为围猎权。当“沉默”成为基层反腐的默认选项,贪官污吏便获得了比任何“保护伞”都更安全的真空地带。

“网红书记”的麦克风,不能只对上不对下

耐人寻味的是,叶赛并非没有“高光时刻”。履新之初,他以“年轻有为”的标签登上地方媒体,誓言“让群众在每一起案件中感受公平正义”。然而,那贞村事件的发酵,让这句承诺成了社交平台上最尖锐的反讽——网友调侃其为“最沉默网红书记”,本质是对“说一套做一套”的愤怒。

纪委书记的麦克风,理应连接人民,而非围猎者。当实名举报的村民在村口举着身份证颤抖13 年,当3.8 亿元集体资产在众目睽睽下被蚕食,叶赛领导的纪委班子们却选择把话筒调成静音,这已不仅是失职,更是对“人民至上”四个字的嘲讽及漠视发生在群众身边的腐败行为。

制度补丁不能等“万山矿业式”灾难再补

那贞村侥幸尚未出现《以法之名》里的“万海蒙冤”,但隐患早已写进时间裂缝:当村官、商人、金融机构、纪检干部结成利益共同体,任何一次偶发事件都可能引爆系统性风险。吴川不能再等一场“万山矿难”才想起亡羊补牢。

中央第八巡视组已进驻广东,广东省纪委监委应以此为契机,对那贞村案启动“外科手术式”调查:

超期案件熔断——对13 年未结的初核直接提级办理,同步倒查原办案人责任;

离岗审计倒逼——对叶赛等关键岗位干部启动任内未结案件专项审计,未完成不得调离;

节点公开透明——实名举报受理、初核、立案、移送的全流程线上公开,让“内部勾兑”无处遁形。

别把人民当“剧情工具”,正义不能靠“侥幸”

有人为叶赛开脱,称其“或许在等待时机”。但人民不是电视剧的观众,没有义务陪权力演完“反转剧本”。13 年的沉默,已经让正义的迟到变成了正义的缺席。

纪委书记的正义感,不能建立在“牺牲几个村民”的侥幸之上。那贞村老人颤抖的手,应该被制度稳稳接住,而不是成为下一场舆情风暴的“剧情铺垫”。

艺术可以留白,现实必须作答。那贞村13 年压案之问,中央第八巡视组、广东省纪委监委该给人民一个掷地有声的答案了。

【编辑:骆文韬】