【世界日报记者林虎、邓文宗报道】今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,抚州市在红色文化挖掘与党史资料征集工作中迎来重大突破——一本极具历史价值的1937年陕西延安版《外国记者西北印象记》在抚州被发现,为研究抗战时期我党的发展与革命宣传提供了珍贵的第一手资料。

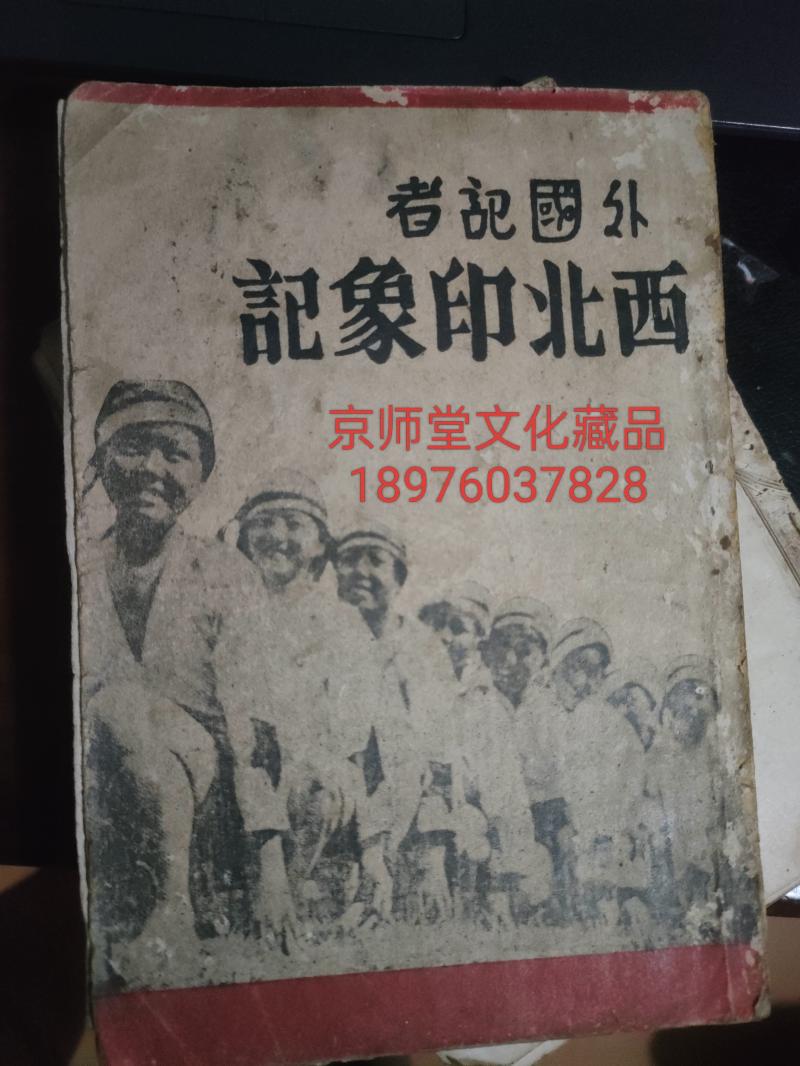

封面是延安的儿童参加统一战线舞蹈,动员全中国人民来抗日。

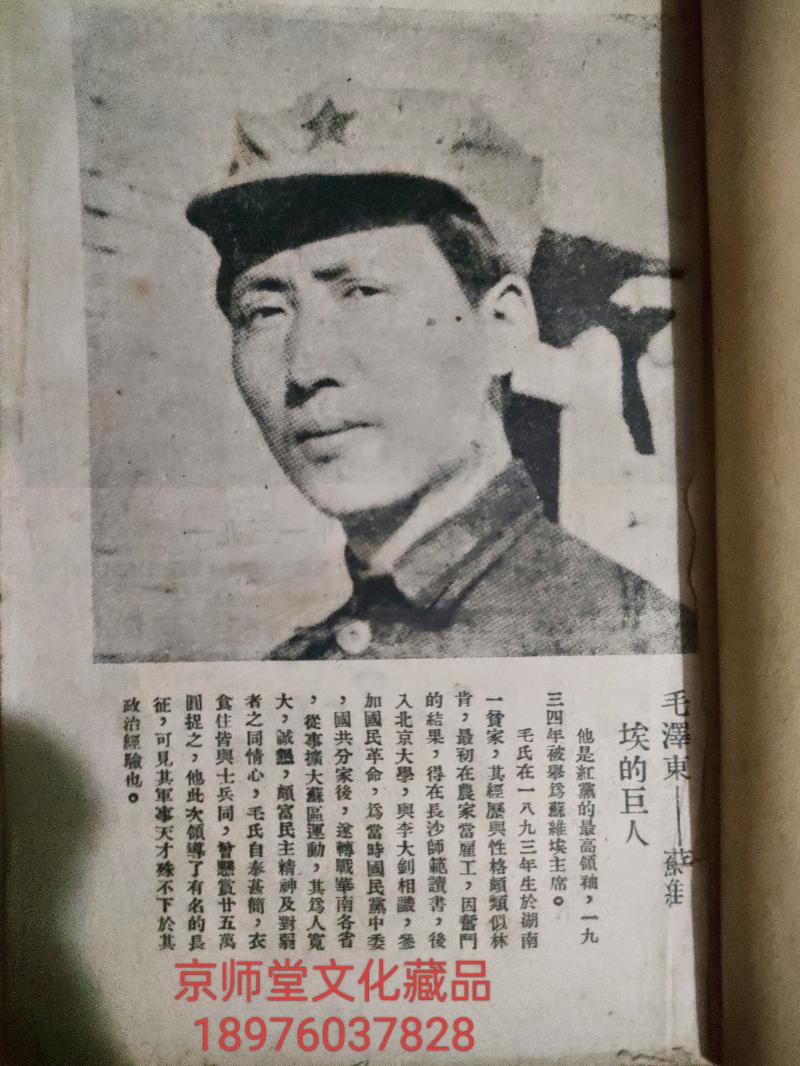

这本《外国记者西北印象记》的发现颇具传奇色彩。5月22日上午江西省地域文化研究会临汝工作委员会主办的抚州书院文化沙龙上,当该会副主任邓文宗展示这本红色书籍时,具有党史研究工作经验的陈建福主任指出,这个版本的印象记江西还是第一次发现,特别珍稀。邓文宗回忆,其父亲下放的那段特殊时期,就是这本书一直陪伴,年幼的他虽看不懂书中文字,却对里面的图片饶有兴趣。时光流转,书中大部分图片已不知所踪,唯有毛教员头戴五角星八角帽的珍贵照片得以留存。谈及书籍的保存,持有者感慨万千,这背后或许藏着家族与革命岁月千丝万缕的联系 。

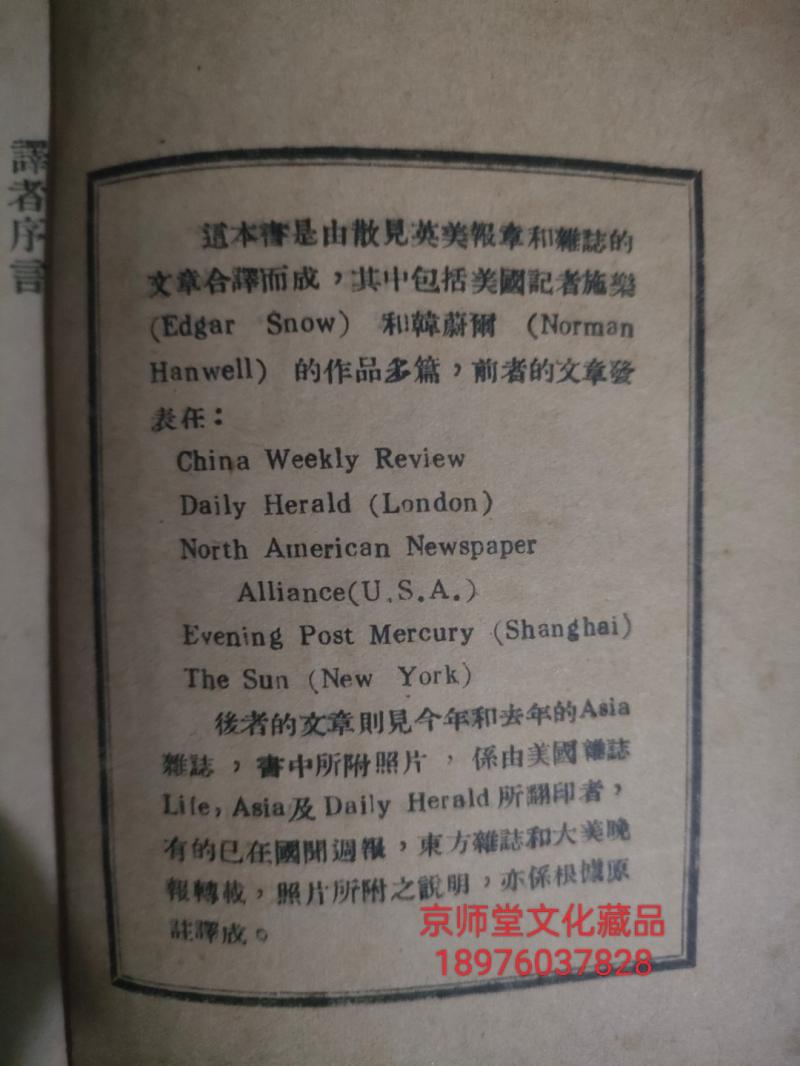

据了解,1936年,美国记者施乐在张学良幕僚及孙中山夫人等人的帮助下进入延安采访,随后将采访内容在国外各大报纸发表。1937年4月,国内的翻译工作者王福时等获悉这些资料后,为避开审查,以《外国记者西北印象记》为名提前在国内秘密出版发行。据传当时发行数不足两千册,该书籍不仅汇编了国际报纸对我党的介绍,译者还在书中序言写下感悟,强调中国的最大问题应由中国人来研究,字里行间饱含对民族解放运动的深刻思考。彼时,国内局势紧张,日本侵略者的铁蹄肆虐,而国内民众对我党及其领导的革命力量了解甚少。翻译者之一的王福时说,1937年5月陪同海伦到达西安不久,一柳条箱《外国记者西北印象记》也随后到达。毛教员在延安会见我们时,我把这本书送给了他。后来毛教员发表《论持久战》,当中引用和施乐关于中日问题的谈话,毛选注释说明是引自《印象记》一书……” 后来陕西人民出版社(当时处于特殊历史环境下,不久后停办,印数十分稀少)将其刊印发行,但因时局残酷,几乎销声匿迹直到共和国的成立。而这本陕西人民出版社的出版实物表明,党的重要出版机构“人民出版社”在大革命失败十年后重出江湖,其中必有不为世人知晓的史实,我们看到就是延安版。(特别标明陕西人民出版社印行,实价一元)

抚州资深红色收藏家胡哲怀说,这本书内容丰富,不仅完整收录了施乐冒着天花霍乱,鼠疫的危险和重重关卡与毛教员6次访谈的珍贵记录及访问译本,还将毛教员的长征诗词、红军长征路线图、十首红军军歌,以及美国经济学家诺尔曼·韩蔚尔有关红四方面军在四川苏维埃根据地的三篇报道囊括其中。它宛如一扇窗,让人们得以一窥我党领导下的西北革命根据地的真实风貌。然而,国民党当局惧怕书中内容会唤醒民众、激发爱国热情,进而威胁到他们的统治,于是对这本书进行了阻挠。《印象记》只能在上海、陕西等地秘密翻印,即便印量只有不到二千册,但星星之火可以燎原,它一经问世,便如同一颗重磅炸弹,迅速传遍大江南北,国统区的进步人士和爱国师生们如获至宝,争相阅读。《印象记》出版6个月后的1937年10月,英国戈兰茨出版公司才正式出版了施乐的英文版《红星照耀中国》。1938年2月,该书经胡愈之等人翻译,以复社名义在国内正式出版发行,中译名为《西行漫记》。从时间线来看,《印象记》的出版发行比英文版《红星照耀中国》早了整整6个月,它率先在国内为人们打开了认识中国革命的大门,意义不可小觑。

1979年4月,海伦给王福时的信中提到:“……可以想象,你所出版的埃德加的书中译本在中国犹如闪电一击,使人们惊醒了……” 事实也的确如此,这本书像一盏明灯,给千千万万青年提供了思想的滋养,许多青年和学生看了《印象记》或《西行漫记》之后,深受鼓舞,纷纷跟着“红星”从四面八方奔向延安,奔赴抗日前线。后来,施乐在《大河彼岸》一书中说“当年的年轻读者今天与我重逢时,很多已成为中国第二级或第三级领导人了”,据有关资料记载,加拿大的国际主义战士、不远万里来到中国的白求恩大夫,以及印度援华医疗队的柯棣华大夫等,在奔赴中国支援抗日战争之时,都曾阅读过《西行漫记》,并从中受到鼓舞。据斯诺回忆,他在二次大战期间,见到过苏联及其他国度一些爱国青年,他们也读过《西行漫记》。从书中他们不仅了解到中国革命,也从中学到了一些革命的经验和理想。美国著名总统罗斯福,也读了斯诺的《西行漫记》。1942年2月,罗斯福专门接见了斯诺。在国民党统治区,如果发现有人阅读这部书,可能被认作是共产党或同情分子被抓起来。然而,许多有志青年,却正是因为读了《西行漫记》,看到了中国未来的希望,不惜冒着危险,跋涉千山万水,去往陕北。这从侧面反映出《印象记》对培养革命人才、推动中国革命进程所产生的深远影响。尽管这本书的多种版本均被国民党政府列为禁书,但它依然冲破重重阻碍,在民众中广泛传播,成为了那个时代革命思想传播的重要载体,为中国革命的胜利奠定了思想基础。

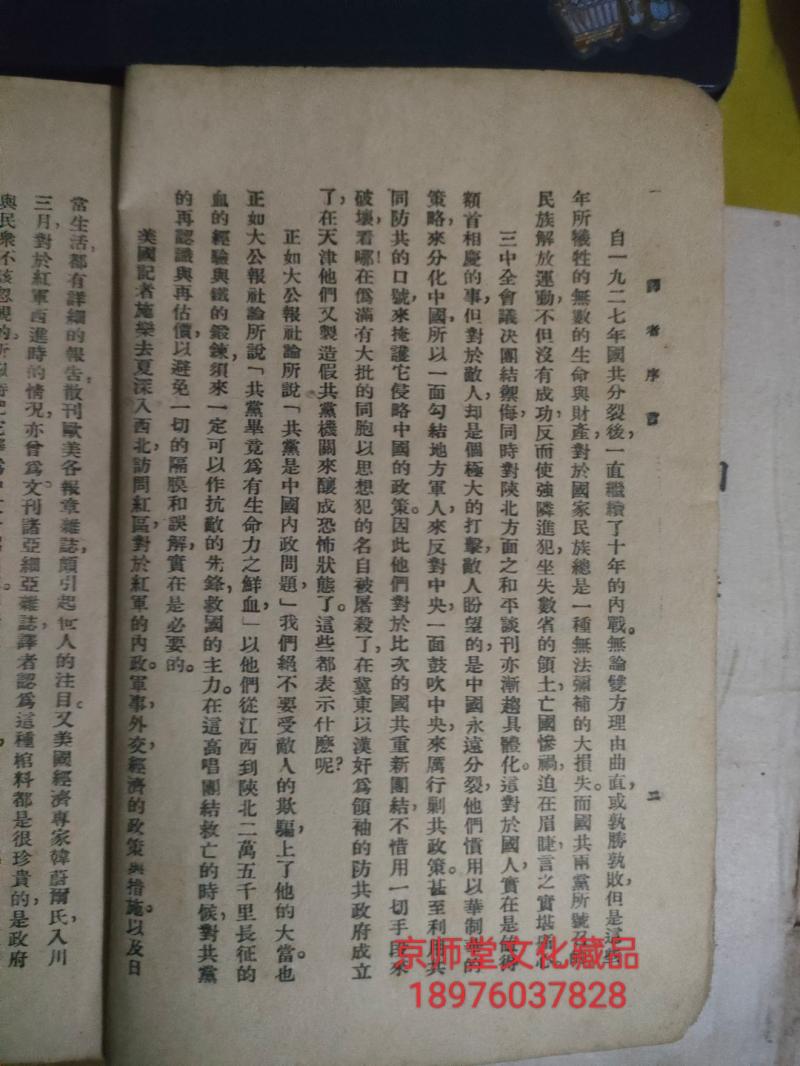

译者序言

这本书籍为何会流传至抚州?经持有者家族老人回忆及多方考证,线索逐渐清晰。持有者同房兄长邓特是原抚州市委党史地方志办主任,据他考证家中大姑妈邓瑜早年投身革命,曾与邓氏颖超结拜十姐妹,从事新文化运动,有照片后文革不幸遗失,邓瑜(俗名邓赛金)其爱人南城人鄢云鹏受兴中会影响发起成立南昌精武门,培养了鲁迅笔下的刘和珍等一代名人勇士,后弃武从文创办进步刊物,笔名鄢尘帚,寓意扫清旧社会尘埃。祖父邓再铭把在抚州创办的报社,迁往南昌,社名《和平日报》,由鄢尘帚任主笔,针贬时弊,唤醒民众后前往上海,参加复兴社。持有者父亲邓崚就是在鄢尘帚的介绍下,前往景德镇就读国立陶瓷学校接受进步思想教育,并在求学期间密秘加入革命党地下组织,抚州解放前被组织派往抚州迎接解放,带回了《外国记者西北印象记》。由此推测,这本书籍很可能是他父亲在投身革命事业过程中留存下来的。历经“文革”等特殊时期,这本承载着历史记忆的书籍奇迹般保存至今,成为见证抚州红色文化传承与我党发展历程的“活化石” 。

抚州,这片具有光荣革命传统的土地,一直以来都与红色文化紧密相连。从土地革命时期开始,抚州就活跃着无数革命志士的身影,他们为了民族独立和人民解放,抛头颅、洒热血。老一辈革命家也曾在抚州留下革命足迹,广昌是中央苏区的北大门,从1929年3月到1932年8月,毛教员先后五次到广昌从事革命活动,《减字木兰花·广昌路上》就是毛教员第二次广昌之行于马背上哼成的,红军在广昌境内行军途中大雪纷飞,但红军将士精神抖擞,勇往直前,此后整个广昌地区革命势头高涨,为红色区域的扩大奠定了基础。八一起义军在临川开展了人民军队历史上的第一次集中整编,创造了“四个第一次”,在抚州这片土地上书写了浓墨重彩的一笔,对人民军队的发展壮大产生了深远影响。如今,这本在抚州发现的《外国记者西北印象记》,作为一级红色文物更是为抚州的红色文化印记增添了新的光彩,它见证了那个特殊时代的风云变幻,也见证了抚州与红色革命的不解之缘。

此次珍贵史料的现世,对于抚州市党史研究意义非凡。它不仅为研究我党早期革命活动、红军长征以及中共苏区情形提供了全新的视角和素材,更串联起抚州革命先辈们投身家国事业的热血往事,为抚州红色文化脉络增添了浓墨重彩的一笔,也将激励抚州人民继续传承和弘扬红色文化,让革命精神在新时代焕发出新的生机与活力。抚州市红色文化研究会将深入挖掘红色文化资源,让珍贵史料“开口说话”,讲好抚州红色故事,推动红色文化的传播与发展,让更多人了解抚州的红色历史。

【编辑:康土泉】